喜溪民宿,一座“与风共生”的建筑

![]() 2024.12.19

2024.12.19

![]() BES

BES

![]() NEWS

NEWS

![]() 查看案例

查看案例

![]() 2024.12.19

2024.12.19

![]() BES

BES

![]() NEWS

NEWS

![]() 查看案例

查看案例

▲喜溪民宿

这是一座坐落于阳澄湖北岸的民宿建筑,四周广袤的土地被大闸蟹养殖池环绕,而作为中心的消经村,则是一座历史悠久的老街,至今保留着江南渔村的传统风貌。本项目作为阳澄湖国际手作村观光再开发计划的首期工程,不仅旨在建设一座住宿设施,更被寄予厚望,成为推动整个地区再活化的旗帜性存在。

▲阳澄湖消经村

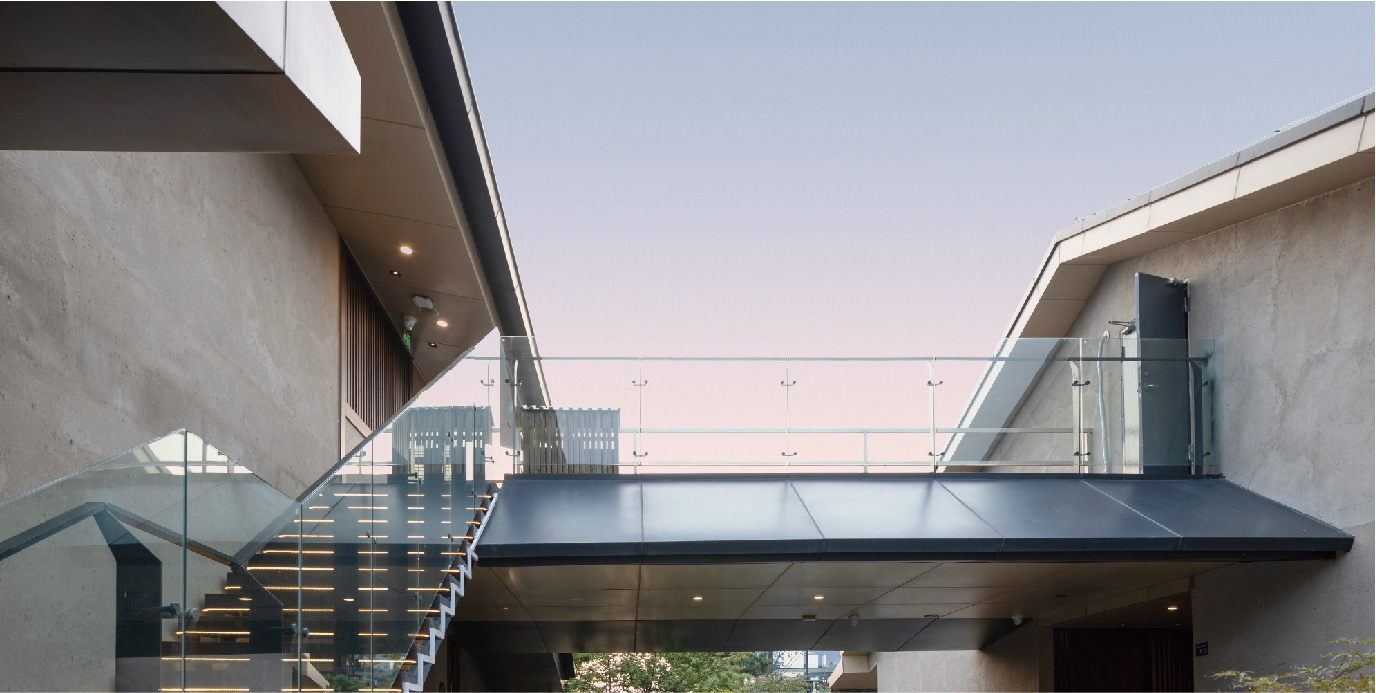

建筑设计与环境共生

建筑整体为两层地上结构,无地下部分。场地南侧靠近一条小河,北侧毗邻一座大型公园。来自阳澄湖的清风不受障碍物阻挡,全年畅通无阻:吹过水面的风夏季送来凉爽,冬季带来暖意。为将这股自然风转化为环境装置,建筑沿河平行布局,屋顶坡度设计平缓,深檐尽量延展,从而有效引导河风穿入室内,形成自然的通风环境。

▲南侧靠近一条小河,北侧毗邻一座大型公园

此外,由于水面反射的光线在深檐设计下再次折射进入室内,营造出室内波光粼粼的美妙效果,使空间充满生动而柔和的光影之美。

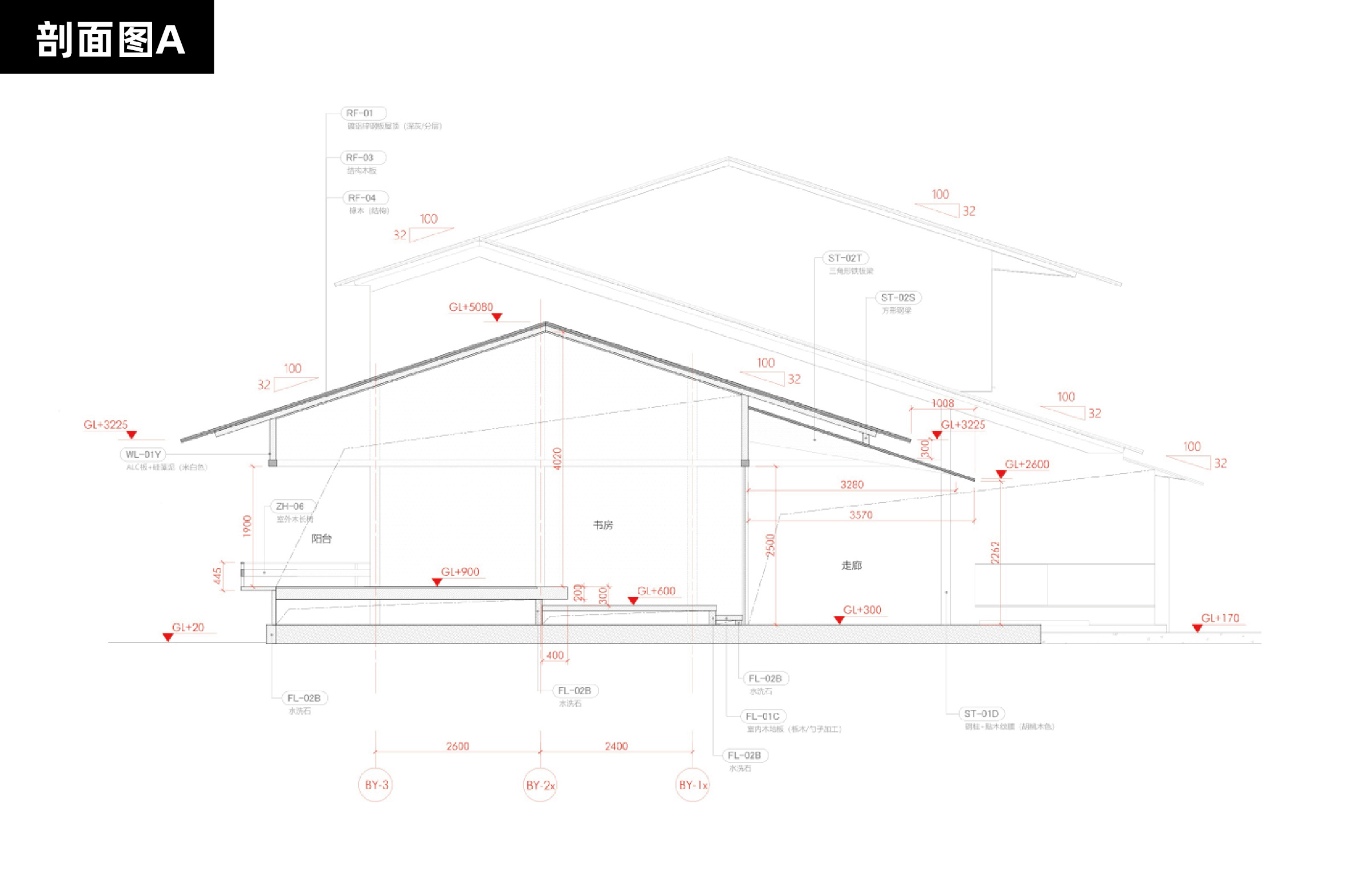

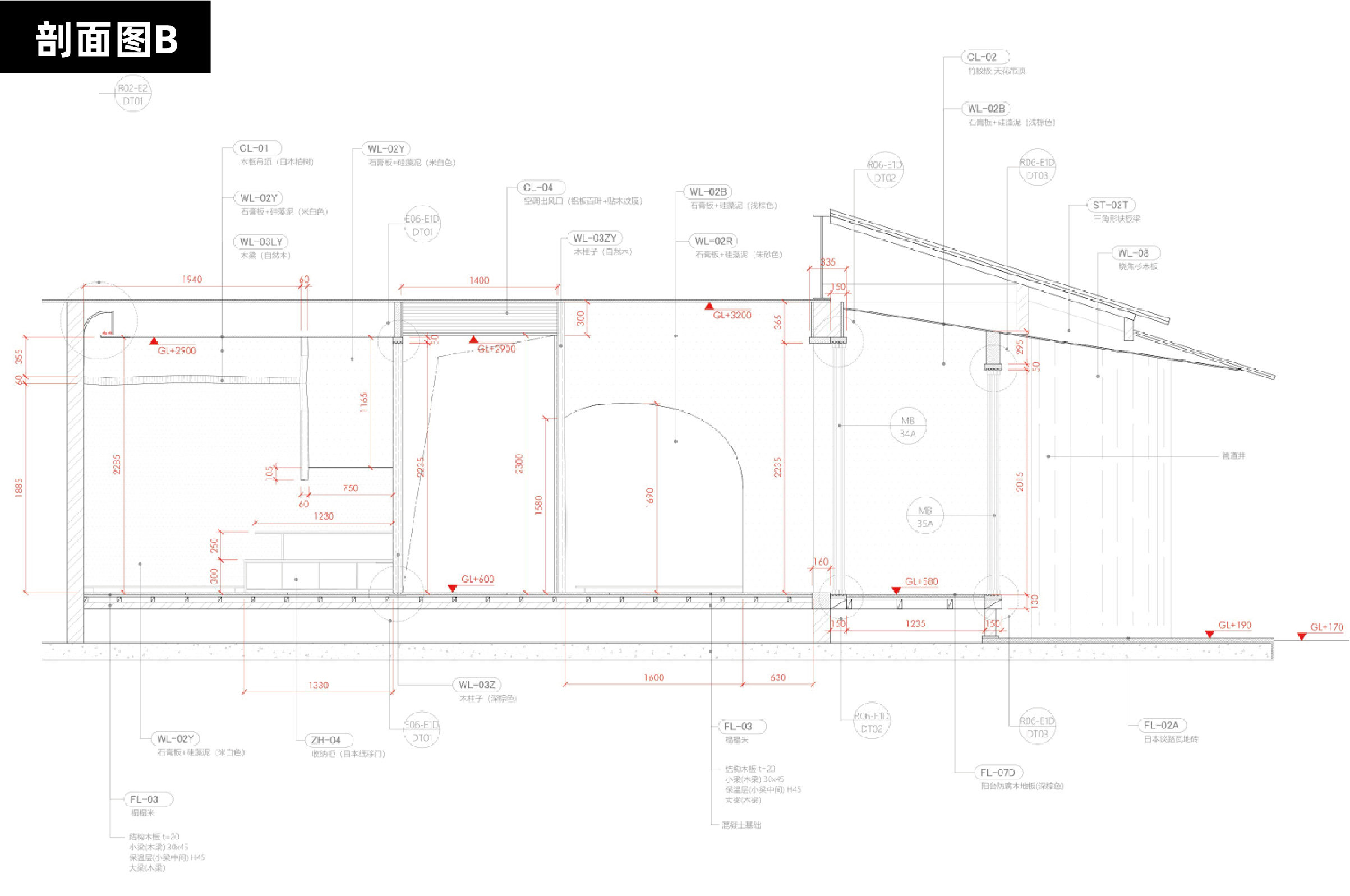

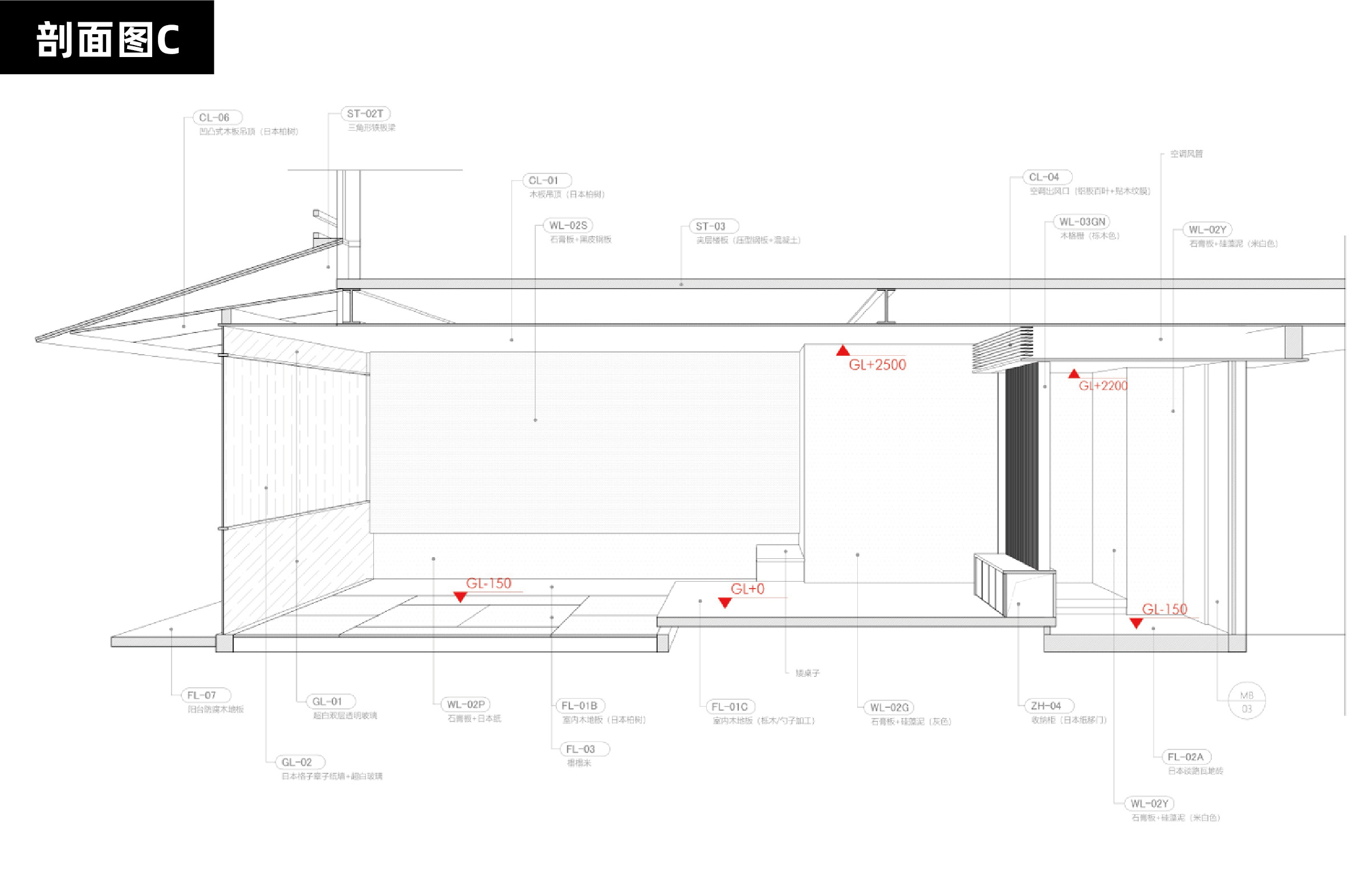

▲建筑剖面图

建筑外墙采用硅藻泥工艺,材料选用了以当地土壤为原料制成的自然硅藻土。对于位于湖岸的建筑而言,湿度管理是不可或缺的环节。硅藻泥具备极高的吸湿性,能够自然调节湿度,从而营造更加舒适的室内环境。此外,硅藻泥作为一种天然材料,随着时间的推移,其颜色会逐渐沉稳内敛,这种经年累月的变化将进一步增强建筑与这片土地的融合感。

通过屋顶形状和材料选择等一系列设计巧思,该建筑充分利用自然环境对温度和湿度的调节作用,大幅降低了对空调设备的依赖与能源的消耗,实现了节能环保与自然的高度和谐共生。

▲民宿屋顶

该建筑的平面布局规划源自对苏州园林的精细研究。通过对苏州市内现存的众多苏州园林进行实地调研及图纸资料的分析,我们提炼出了如“雁行式布局"、“粗密分布"等12种共通的设计语言。这些特征并非简单借鉴《园冶》等优秀研究,而是从现代设计的视角对苏州园林造型特点进行重新诠释与再编辑。

在此基础上,这些设计语言被多样化地应用于本项目的布局规划中,使之成为现代园林精神的延续与发展。通过这种手法,该建筑在传承苏州园林精髓的同时,也呈现出与当代环境相呼应的全新空间表达。

▲12种设计语言

具体而言,建筑通过雁行式的回廊,将18间客房、大堂、餐厅、书院、茶室等大小不一的体量有机连接起来。这些回廊环绕两座设有水池的庭院布局,并设计成游览动线,使得行走路径上的每一个位置都能呈现出“一步一景”的多样化视觉体验。为了让每间客房独立存在,犹如一座独立的宅院,它们在布局上采取了微妙的错位方式,这种错位又进一步赋予了雁行式回廊丰富的视觉层次感。

景观设计同样遵循这一布局原则,通过借景、框景和尺度变化等手法,精心打造出细腻而丰富的视觉效果。更为重要的是,这样的设计主动将周围的自然景观纳入建筑的整体空间之中。场地南侧流动的小河及其自然风貌,正是这座建筑设计中最为引人瞩目的“白眉”。

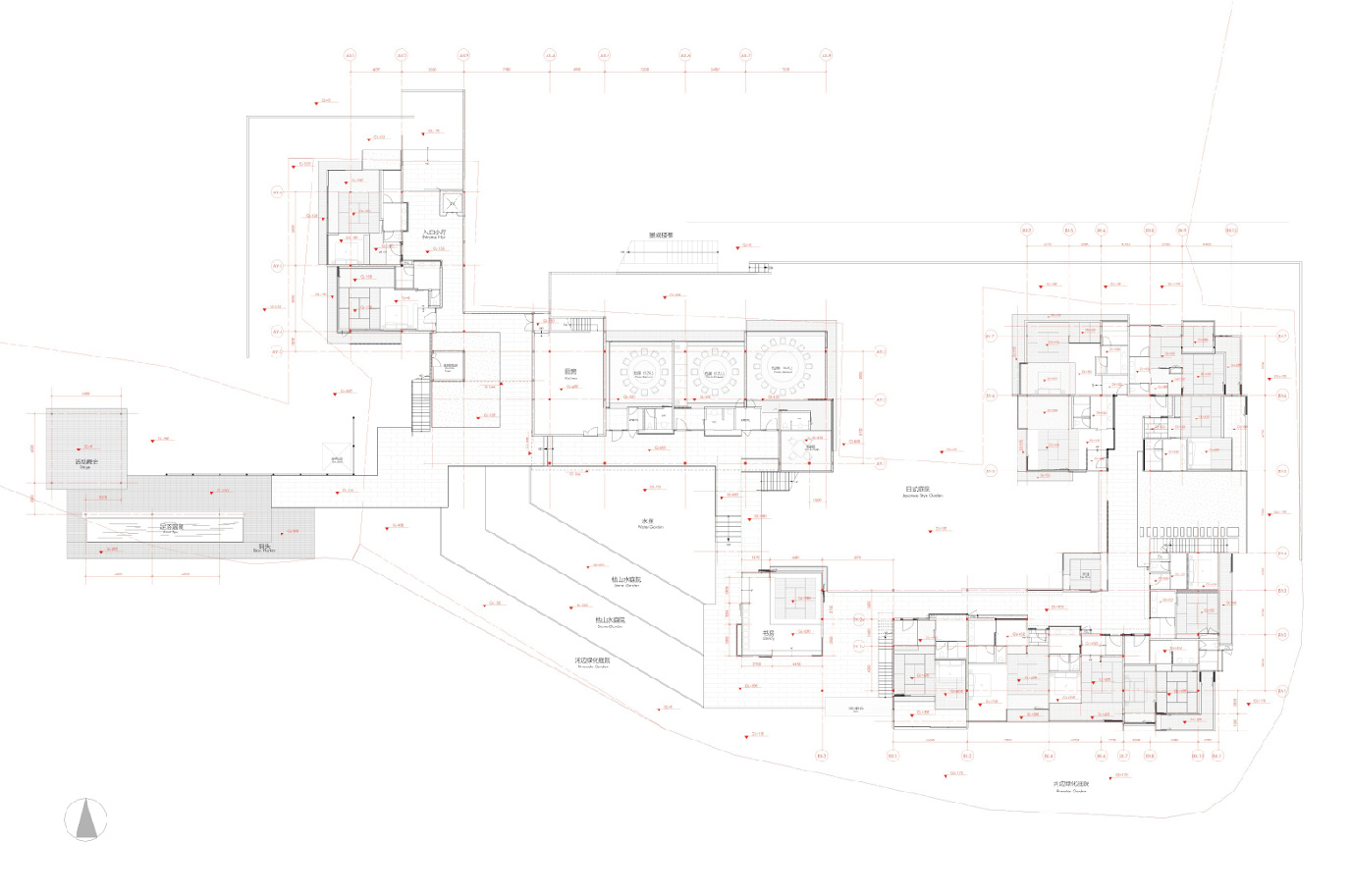

▲一层建筑平面图

关于建筑的高度问题,该建筑位于阳澄湖湖畔的低湿地带,地势平坦或被养殖池覆盖。如果这里出现如断裂木刺般突兀而立的建筑,会严重破坏自然景观。因此,建筑的高度需控制在一定限度以下。我们将这一“限度”定义为周边树木的平均高度。通过对场地周围约300米范围内的树木进行调查与测量,得出了平均高度为7.9米的数值,并以此为基准,制定了建筑不得超过这一高度的独特设计规则。

这一限制虽然使客房的层高略显局促,但通过参考日式低座起居模式,我们有效缓解了低天花板带来的压迫感。此外,通过一系列细腻的设计手法,如使用经过“勺形刨削”加工的木板和柔软的榻榻米作为地板材料;引入“雪见障子”上下分割窗,让室内活动区域更贴近地面,同时将视线引向低处的远景,创造出“因低而富”的独特室内环境。

打造“与风共生”的建筑

建筑的施工于新冠疫情肆虐的酷暑期间进行,高达40摄氏度的高温让新抹的硅藻泥迅速干燥,甚至出现开裂现象,工地一度无法正常作业。然而,就在这般艰难的条件下,偶尔从河面吹来的凉风却成为现场工人难得的慰藉,带来片刻的轻松与微笑。这一瞬间,我们更加确信打造一座“与风共生”的建筑这一理念,是多么正确的选择。